pretend(プリテンド)は「~のふりをする、~だと偽る」の意味ですが、細かな使い方やニュアンスを見ていくとちょっとややこしい単語といえます。いろんなパターンをネイティブスピーカーと検証して例文にまとめてみましたので参考にしてください。

Official髭男dismのヒット曲のタイトルである『pretender(プリテンダー)』は「ふりをする人」の意味はありますが、英語ではけっこうレアで使いどころが難しい単語です。あまり使わない単語ですが、例文にまとめてみました。

この記事の目次!

pretendの意味と使い方

pretendは「~のふりをする、~だと偽る」といった意味の動詞です。

He pretended like losing his job didn’t bother him.

彼は仕事を失ったことは問題ないといったふりをした。

My kids like to pretend that they are princesses.

うちの子供たちはお姫様のふりをするのが好きだ。

In Little Red Riding Hood, the wolf pretended to be a grandmother.

『赤ずきん』の中で、オオカミはおばあさんのふりをした。

She pretended to cook the food that she bought at a restaurant.

彼女はレストランで買った食べ物を、調理したふりをした。

文法的にはいろんな形でとることができます。以下の例文を参考にしてください。

She pretended to study.

彼女は勉強するふりをした。

She pretended that she was studying.

彼女は勉強しているふりをした。

I thought she was studying, but she was just pretending.

私は彼女は勉強していると思ったが、彼女はただふりをしていただけだった。

mimicとpretendの違い

「mimic」あたりともかぶる部分もありますが、pretendとの違いになると、境界線や使いわけの定義や基準は微妙で、例外もあったりですぱっと割り切れない難しさがあります。

mimicは「何かをコピーしている、マネしている」といった要素や、ある程度、正確にオリジナルを再現しようとする意図が感じられます。またmimicはマネやコピーをして再現するけれど人を騙す意図が少ないケースも多いです。物まねなど特にそうです。

pretendは「オリジナルを再現・コピー」しているわけではない点や、pretendはより明確に人をだまそうとする意図が感じられる言葉です。

子供がやるお医者さんごっこのような「〇〇ごっこ」はpretendで表現されるものですが、実際にできるかどうかは別として、子供の「〇〇ごっこ」は何かになりきって騙そうとする意図が感じられます。

一方でメイン写真の女性のように一人でキッチンで歌っているような楽しみのための行為もpretendで表現できます。

feignとpretendの違い

feignは感情や状態を「装う、~のふりをする」の意味です。

She tried to feign interest in the seminar.

彼女はセミナーに興味があるふりをしようとした。

He feigned sickness to stay home from school.

彼は学校を休むために病気を装った。

pretendとも近い意味ですが、feignは感情や状態に対して使われる傾向があります。

He pretended to be a police officer.

(警察官のふりをした)

He feigned being a police officer.

(こういう言い方をしない)

上の例文のように「(心情的に)警察官のふりをする」はあまり使わない感じの表現です。

pretendと置き換えできますが少し文章の構造が変わります。

She tried to feign interest in the seminar.

= She tried to pretend she was interested in the seminar.

彼女はセミナーに興味があるふりをしようとした。

否定文でのpretendの使い方

否定文でpretendを使うとちょっとややこしいので整理しておきます。

通常の否定文との組み合わせでは以下のように使うことができます。

He pretended that he wasn’t listening to me.

彼は私の言葉を聞いていないふりをした。

He pretended not to listen to me.

彼は私の言葉を聞いていないふりをした。

上の2つは同じような状況です。スターバックスで隣の席に座っていた彼は、私たちの声が聞こえていて本を読むふりをして聞き耳をたてていた感じです。

しかし、「NOT」を置く場所で意味が変わってきます。以下の例文は少し複雑なので必要ない人は飛ばしてください。

She’s pretending not to study.

彼女は勉強していないふりをする。

上の例文だと事実は「彼女は本当に勉強している」でありますが、彼女は意図的に勉強していないふりをしていることを意味します。例えば彼女は漫画を読んでいるようにみせかけて、実はその漫画の中身は参考書になっている感じです。

She’s not pretending to study.

彼女は勉強しているふりをしない。

上の例文が意味する状況は例えば事実は「彼女は本当に勉強している」であり、第三者は彼女に対して「彼女は勉強しているふりをしている、こいつ勉強するふりしてるだろ」と思っているような感じです。この使い方は状況的に少ないです。

したがってpretendという動詞そのものにnotをかける「~のふりをしない」の使い方が、より頻度としては低くなります。

pretender(プリテンダー)の意味と使い方

pretenderは「pretendをする人」なので「何かのふりをする人」の意味です。ちょっと詩的な感じのする漠然とした印象の言葉です。

言葉の意味としてはわかるんですが、感覚的に普段からずっと何かのふりをしている継続している人をイメージさせるので「現実的にそんな人いるの?」といった話になります。

「愛しているふりをする」「嫌いでないふりをする」といった動作をする機会は普段からありますが、何かのふりをしている人を見て「あ!あいつはプリテンダーだ!」とは、なかなか日常会話では言う機会がないのは日本語でも同じです。

例えばspy(スパイ)は、「pretender(プリテンダー)」だともいえますが、だったら「spy」といえばいい話になります。

詐欺師は英語でも表現豊かでいろんな言い方があり「scammer」「con artist」「fraudster」などが代表的です。

pretenderは言葉として少し漠然としているので、おそらく、もっと的確・具体的に言い表せる別の言葉があるケースが多いです。

それでも以下の例文のような感じで使うことはできます。具体的な名称がない「何かのふりをする人」です。

The classic French play is about a pretender to the throne.

そのフランスの古典の劇は、王位継承権があるふりをする人の話だ。

The government checks for spies and other kinds of pretenders.

政府はスパイや、ほかの種類のプリテンダーをチェックする。

「スパイ」ではないけど、コンビニ店員にみせかけたバイヤー、観光客に見せかけた不法入国者なども含めた、偽るような人のことだと判断できます。

これは「terminator(ターミネーター)」なんかも言葉の成立としては明瞭で、terminate(終わらせる)にer / orをつけて「終わらせる人」という意味で言葉としてはよくわかります。けれど、あの映画以外にそんな人はいるのか? という疑問が浮かびます。

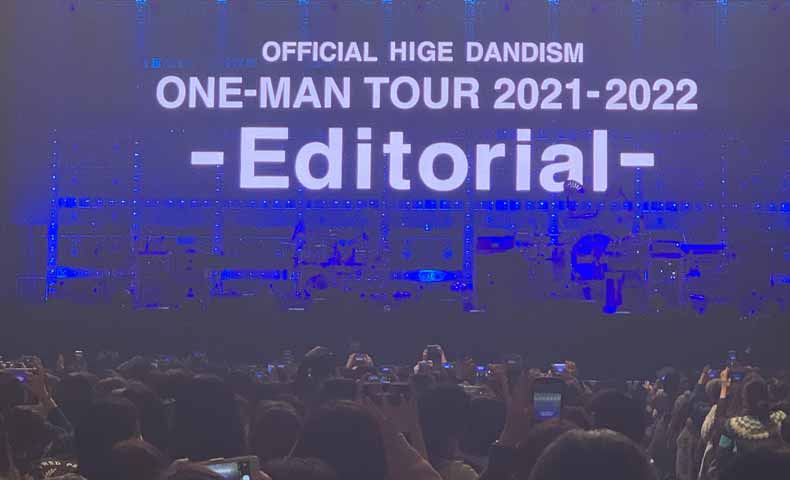

Official髭男dismのPretender

Pretender(プリテンダー)といえば映画『コンフィデンスマンJP ロマンス編』の主題歌になっているOfficial髭男dismの『Pretender』が有名です。

英語とはまったく関係ありませんが2021年の12月に大阪城ホールで開催されたコンサートに行ってきました。アリーナの真ん中よりちょっと後ろでした。

『Pretender』は確かアンコールだったと思います。別にプリテンダーだけではないんですが、生で聞くと声量がすごくて歌めちゃうまいですね。

行ったのは3日目でしたが、初日は大阪城ホールへの熱が入って時間延長して怒られたそうです。大阪城ホールの外にある城天は若いバンドマンがしのぎを削っていて、Official髭男dismもやっていたそうです。横に大きなホールが見える路上ライブなので、大阪城ホールへの思い入れができるんでしょうか。

くいだおれ太郎のコスプレがあったりご当地感のあるライブでした。