シールとステッカーの違いを説明しろと言われてもカタカナだと難しいかもしれません。

しかし英語ではseal(シール)sticker(ステッカー)label(ラベル)は明確に別物です。

日本の印刷業界用語としてのシール、ステッカーの定義とはまったく別物なので、このサイトではあくまで英単語として考えている点にはご注意ください。

sticker(ステッカー)の意味

ステッカーはおもちゃとして販売されているような、貼り付けるような紙、貼って遊ぶようなものです。私達日本人がイメージするシールのほとんどは「sticker」と表現したほうが近いかもしれません。

古くはビックリマンチョコなどに同封されていたものは「ビックリマン・シール」よりも「ビックリマン・ステッカー」が英語の表現としては近いです。

sticker【stíkər】

My daughter put stickers all over her notebook.

私の娘がノート中にシールを貼り付けてしまった。

I won a pack of stickers at the festival.

お祭りでシールのパックが当たったよ!

もともとのシール(seal)は「密閉するようなもの、封をすること」を意味するので、この意味でも日本のシールは一部をのぞき貼って楽しむだけなのでステッカーに近いです。

動詞のstickは「くっつく、貼る、くっつける」などの意味があり、それに「er」がついて、「貼り付くもの」といった本来の意味があります。発音も【stíkər】なのでスティッカーが近いです。

label(ラベル)の意味

カタカナと発音が違い「レイベル」みたいな感じになります。レコード会社などの「レーベル」も同じ単語です。

label【léibl】

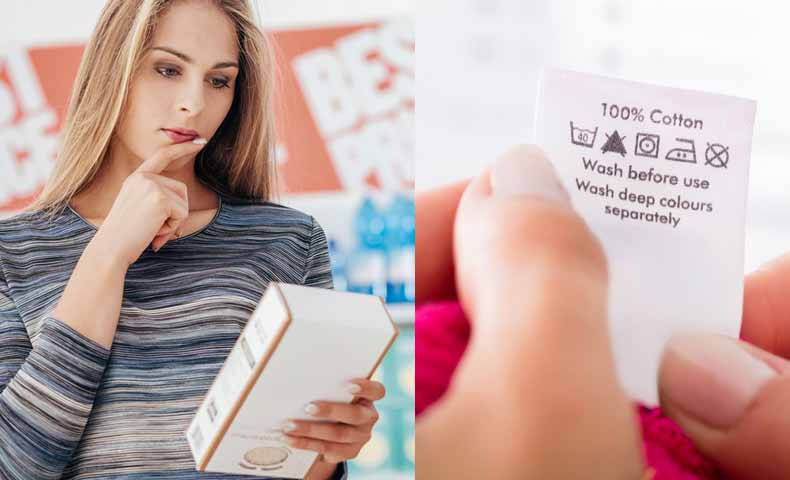

ラベルは基本的に「情報を伝えるもの」です。注意事項、成分であったりします。必ずしも貼り付いている必要はなく、布やステッカー状のものまで様々な範囲を指すことができます。

したがって「ステッカー状のラベル」は存在しよく見かけます。商品に貼り付いている成分表などがそうです。しかし、単純に貼って遊ぶだけのものはラベルとはいいません。

Read the warning label first.

最初に注意事項のラベルをお読みください。

ただし、貼り付けるタイプのラベルだと、ステッカーで置き換えても問題ないそうです。どちらも見かける表現です。

Read the warning sticker first.

最初に注意事項のステッカーをお読みください。

値段を伝える意味では「price tag」という言葉があるので、こちらが一般的ですが、それでもステッカーでもOKみたいです。

The price tag says $19.99.

=The sticker says $19.99.

また「sticker price」といった言葉もあり、これは店頭の小売価格などを表します。

The sticker-price is $10,000.

店頭価格は1万ドルだ。

seal(シール)の意味

本来のseal(シール)は「密閉する、封をする行為」「封印、密閉」を指しています。シール = 封 と考えるとわかりやすいと思います。

seal【síːl】

日本でも商品によっては未開封を示すステッカー状のシール、商品が「未開封」であることを証明するsecurity seal(セキュリティ・シール)など、日本人にも身近に感じられる要素です。

また未開封を示す、タバコの箱やお菓子の箱を包む薄いビニールの一周させて外すフィルム状のあれもシールの一種だといえます。

しかし、上の写真の右側のように輪になっている「未開封・安全」であることを証明するものもsecurity sealなので、必ずしもステッカーやフィルム状であるとは限りません。

また写真左の真空パックのようなものも「vacuum seal(バキューム・シール)」といった名称があります。

Do not use the medicine if the seal is broken.

封が切れている薬は使うなよ。

This device uses heat to seal plastic bags.

この機器はビニール袋を密封するのに熱を使う。

They sealed the door shut with a blow torch.

彼らはブロートーチ(噴射式火炎放射器)でそのドアを密閉した。

何かを保護する物質で覆うことも意味します。

I sealed the driveway to protect it from the rain.

雨から守るために私道を覆った。

This chemical is used to seal wood.

この化学物質は木材を覆うために使われる。

火や水、空気などの何らかのものから木材を守るために化学物質で覆うという意味です。

判子・印鑑とシールの関係

大昔は上の写真のように手紙などに対してワックスを垂らして上からスタンプを押し付けるような封(シール)のしかたがありました。

こういう行為をするのは王室や貴族など身分の高い人で、結果的に権威付けや御墨付を与える行為につながっていきます。

現在ではワックスを使ったシールなど珍しいもので、結果的に「型を押す(ハンコ)」のような行為だけが残ったりして、密閉するの意味が失われていきます。

ある団体や人物が発行するもっと公式、正式なものであり、シールがあることによって、品質や製品に何かしら保証などの意味合いをもたせます。

英語でsealは紙だったり、金属箔のものだったり、場合によってはインクだけの印影のようなものも指します。

日本語でいう「印影、印形、印鑑、はんこ」や王族などの「紋章」あたりもシールの範疇に含まれてくるので私達の想像するものとはちょっと違います。

日本のハンコ・印鑑も密閉する、封をするという意味では違いますが「型を押して、権威付けする、中身を保証する」という意味ではシールだといえます。表彰状などにも市長や校長などのハンコがあることで本物を証明し権威づけています。

The president put his seal on the document.

大統領は書類に印影を押した。

元々成り立ちの違う文化なので同一の言葉を当てはめるのは無理がありますが、契約書の「割り印」などは同一のものを保証する、中身を保証する、という意味でも現代のシールに近い考え方かもしれません。

seal one’s fate

fate(運命・結果)をシールする、封をするといった感じで、ある結果を保証するような意味で、だいたい悪いことに使われます。

悪い方向に対しての「運命を決める、運命を閉ざす、命運を決める」といった意味です。

Failing the entrance exam sealed his fate.

入試に失敗したことが彼の運命を決めた。

The DNA evidence sealed his fate, and he went to prison.

DNAの証拠が彼の運命を決め、刑務所にいった。

seal of quality

有名なシールといえば、任天堂が北米で自社のソフトに貼っていたseal of qualityなどが有名です。

Nintendo was known for the “seal of quality” that they put on each game.

任天堂はそれぞれのゲームに「品質シール」を貼ることで知られていた。

1980年代の北米マーケットで粗悪なテレビゲームが大量に販売され(アタリショック)、ゲーム業界全体に消費者不信を招いた時に、任天堂が品質を保証する意味で自社製品に貼ったシールです。

他にもアメリカのトランプ製造会社が自社のトランプ(playing cards)の品質を保証するために、青色の台紙にクローバーを描いたデザインの「blue seal(ブルーシール)」を貼っていました。

沖縄にある同名の「ブルーシール」という名のアイスクリームチェーンも有名です。アメリカの米軍基地内で発足したアイスクリーム店で、もともとの名前の由来をたどれば、品質の良い酪農品に贈られる「ブルーリボン賞」の称号である「ブルーシール」にあやかったものだそうです。

そういった意味で、英語のシールは品質を保証したりする意味合いが強いものだと感じることができます。日本人が考える「シール」とは少し違います。

ちなみにsealには同じ綴りでアシカ、アザラシの意味もありますが、関係はたぶんないと思います。